在制造业数字化转型的浪潮中,PLM系统(产品生命周期管理系统)已成为企业提升研发效率、优化供应链协同的核心工具。然而,面对国产PLM系统市场鱼龙混杂的现状,企业如何从排名中筛选出真正适配自身需求的解决方案?这背后不仅涉及技术功能的对比,更关乎企业长期战略的匹配度。

一、国产PLM系统排名背后的技术逻辑

1、架构设计决定系统生命力

微服务架构通过模块化设计,允许企业按需部署研发管理、工艺规划或供应链协同等独立模块。这种设计不仅降低了初期投入成本,更使系统能随企业业务扩张快速迭代。相比之下,传统单体架构的系统在功能扩展时往往需要整体升级,成本与风险成倍增加。

2、数据安全是国产系统的核心优势

在工业数据主权日益重要的背景下,国产PLM系统通过国产数据库适配、加密算法本地化部署等技术手段,构建起符合国家安全标准的数据防护体系。这种硬性要求使得进口系统在涉及核心技术的企业中逐渐失去竞争力。

3、开放接口能力决定生态整合度

现代PLM系统需与ERP、MES、CAD等系统深度集成。国产头部厂商通过提供标准化API接口与低代码开发平台,使企业能自主构建跨系统数据流。这种开放性不仅提升了协同效率,更为企业预留了数字化转型的弹性空间。

二、行业适配性:超越排名的选择标准

1、离散制造与流程制造的差异化需求

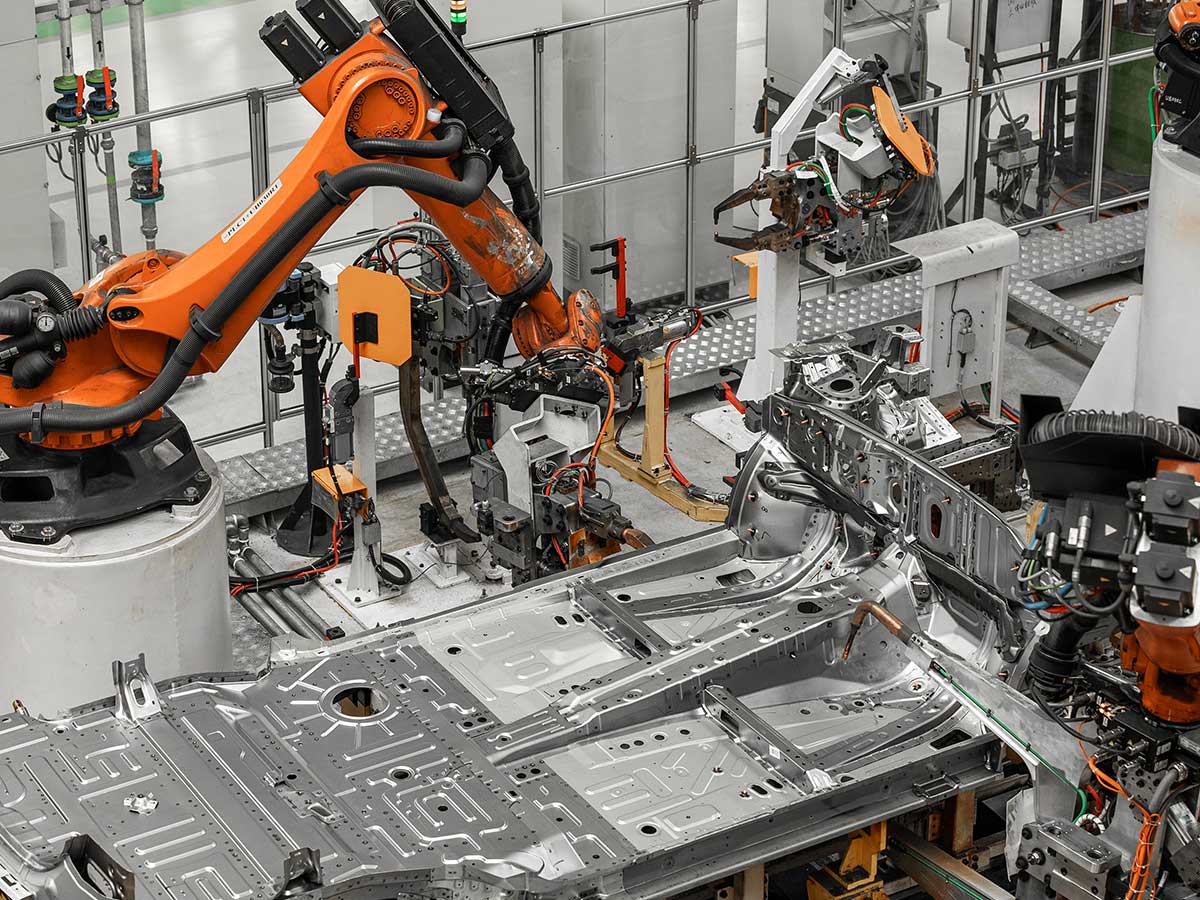

在汽车、装备制造等离散制造行业,PLM系统需强化BOM管理、变更控制与供应链协同功能;而在化工、食品等流程制造领域,配方管理、工艺路线优化与合规性追踪则成为核心需求。这种行业特性决定了通用型PLM系统难以实现深度应用。

2、企业规模决定功能复杂度

中小企业更关注系统实施的快速性与成本效益,倾向于选择标准化程度高、部署周期短的SaaS化PLM;而大型集团企业则需要支持多组织架构、全球化研发的分布式系统,同时要求系统具备定制化开发能力以适配复杂业务流程。

3、研发模式转型的系统支撑

在从串行研发向并行工程转型的过程中,PLM系统需提供实时协同设计、仿真数据管理与知识复用平台。这种能力不仅取决于系统功能,更依赖于厂商对行业研发流程的深刻理解与系统预置的最佳实践模板。

三、服务生态:长期价值的隐形标准

1、实施方法论决定落地效果

领先的国产PLM厂商已形成涵盖业务调研、流程重构、系统配置与用户培训的标准化实施体系。这种方法论不仅能缩短项目周期,更能确保系统功能与企业管理实际深度融合,避免“为上系统而上系统”的陷阱。

2、持续迭代能力保障系统生命力

制造业的数字化转型是持续过程,PLM系统需定期更新以适配新技术、新管理理念。国产厂商通过建立用户社区、定期发布功能升级包与行业白皮书,帮助企业保持系统先进性,这种长期服务能力在排名中往往被低估。

3、知识转移培养内部能力

优秀的PLM服务不仅提供系统操作培训,更通过流程梳理工作坊、管理变革咨询等方式,帮助企业建立内部的PLM运维团队。这种知识转移使企业能自主应对系统优化需求,降低对外部服务商的依赖度。

四、选择策略:构建评估矩阵的四个维度

1、需求匹配度优先原则

通过绘制企业当前的研发管理痛点图谱,与PLM系统的功能模块进行精准对接。重点关注系统能否解决核心瓶颈,而非追求功能大而全。

2、技术可行性验证

要求厂商提供POC(概念验证)环境,模拟企业实际业务场景进行系统测试。重点关注数据加载速度、复杂BOM处理能力与多系统集成稳定性等技术指标,这些实测数据比参数表更具参考价值。

3、总拥有成本(TCO)计算

除软件授权费用外,需将实施服务费、定制开发成本、年度维护费与未来升级费用纳入总成本计算。国产SaaS化PLM通过订阅模式降低初期投入,而传统本地部署系统则需考虑硬件采购与IT团队扩编成本。

4、厂商长期发展评估

考察厂商的研发投入占比、专利数量与行业标杆客户续约率。这些指标反映了厂商的技术创新能力与客户认可度,是判断系统能否持续进化的重要依据。

总之,选择国产PLM系统本质上是选择数字化转型的合作伙伴。排名榜单能提供初步筛选参考,但真正决定系统价值的,是技术架构与企业战略的契合度、行业经验沉淀的深度,以及持续服务能力的可靠性。企业应建立包含技术评估、行业适配、服务验证与成本测算的多维决策模型,避免陷入“唯排名论”的误区。

备案号:辽ICP备18008085号 版权所有:大连豪森软件有限公司

0411-39030116

haosensoft@haosen.com.cn

大连市甘井子区营辉路9号